Apenas treinta años antes de la Revolución, el pueblo francés seguía siendo mayoritariamente católico. La práctica totalidad de los campesinos, que constituían el 90% de los habitantes del reino, cumplía con el precepto pascual de comulgar al menos una vez al año en torno a la Semana Santa. A partir de 1760 se aprecia una disminución de la religiosidad, pero solo en París y las ciudades de mayor tamaño.

¿Qué pasó a partir de entonces para que en 1789 estallase la rebelión que fraguaría en la Constitución Civil del Clero de 1790, la persecución y martirio de sacerdotes y, durante el régimen del Terror, su exterminio masivo?

Una obra recién publicada aborda la respuesta: Verdades y mitos de la Iglesia católica (Actas), del sacerdote, teólogo e historiador Gabriel Calvo Zarraute, quien, entre otros momentos de la Historia respecto a los cuales se ha fabricado una leyenda negra anticristiana, estudia «la gran tragedia» que fue la Revolución Francesa para la descristianización de Europa.

Verdades y mitos de la Iglesia católica, del sacerdote e historiador Gabriel Calvo Zarraute, aborda con rigor y documentación todas las grandes falsificaciones históricas sobre la Iglesia: el supuesto atraso medieval, el conflicto con el islam, las Cruzadas, la Inquisición, la evangelización de América, la Revolución Francesa y el mundo moderno y el pretendido silencio de Pío XII ante el nazismo. Pincha aquí para adquirir ahora el libro.

El autor destaca elementos políticos, sociales y culturales (algunos más conocidos, otros no tanto) que documenta y engarza de tal forma que constituyen una visión alternativa a la historiografía sistémica.

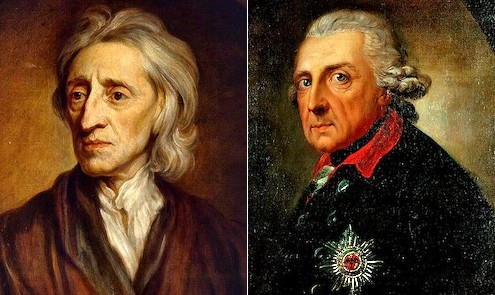

Locke y Federico el Grande

Un primer factor decisivo es la influencia de los pensadores deístas ingleses (John Locke [1632-1704] a la cabeza) sobre un conjunto de filósofos, artistas y charlatanes franceses que -segundo factor decisivo- encontraron la protección de Federico II de Prusia, que reinó entre 1740 y 1786.

John Locke (izquierda) y Federico II (derecha), protestantismo y despotismo, influencia filosófica y protección política, para ideólogos y charlatanes que tenían que llevar sus ideas a un país todavía católico.

Dos potencias protestantes hacían así una pinza ideológica a un país aún católico cuyas clases dirigentes se dejaron ganar rápidamente para la causa, que favorecía su espíritu mundano y de búsqueda exclusiva de los placeres materiales.

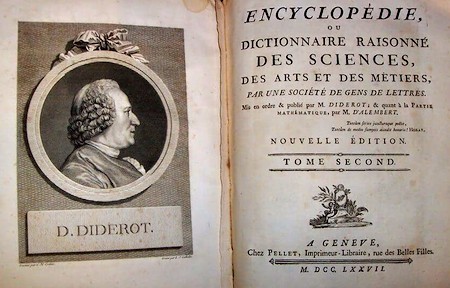

La Enciclopedia

El instrumento fundamental fue la Enciclopedia, y el método psicológico de entrada, su acogida en los salones nobles por medio de la mofa convertida en vicio intelectual.

«La Enciclopedia fue más que un libro, fue una facción«, dice Calvo Zarraute en alusión a su fanatismo, que excluía a la religión cristiana de su supuesta tolerancia: «Dios es una máquina absolutamente perversa e inservible. Hay que sacudir el yugo de toda religión, libertarse de toda clase de religión. Los preceptos de la religión entorpecen y contrarían la evolución natural del individuo», decía Diderot, principal autor de la Enciclopedia. La cual no recogía tanto un conjunto de conocimientos, como una forma de interpretarlos y de integrarnos en una visión del mundo. Esa visión era compatible con un «dios» que crea y organiza el mundo (pero también con la ausencia de ese «dios»), pero era asimismo muy militante contra la idea de un Dios que, además, se preocupa por los hombres hasta el punto de, por amor a ellos, encarnarse y entregarse en sacrificio por su Redención.

La difusión de la Enciclopedia fue limitada. Publicada entre 1746 y 1765, antes de la Revolución se calcula que entre 11.000 y 15.000 personas la tenían. Una cantidad exigua en un país de 28 millones de habitantes, y menos aún la leían. Pero sí caló su espíritu anticristiano gracias a un elemento psicológico muy eficaz: el espíritu burlesco.

Insensatez de la aristocracia

La alta sociedad francesa del Ochocientos padecía una «frívola amoralidad«, dice Calvo, que venía larvándose desde principios de siglo: una crítica sarcástica al clero y a la monarquía, incluso la mofa de sí misma, las convertía fácilmente en objeto de odio.

Un analista del periodo, Paul Hazard, señala que, de esta forma, «las instituciones, despojadas de su prestigio convencional, de las obligaciones que las habían fundado, del recuerdo de los servicios que habían prestado, aparecían desnudas, decrépitas. El velo de la reverencia se desagarraba, y detrás del velo no había más que el ilogismo y el absurdo».

Y uno de esos nobles, el conde de Segur, protagonista de aquellas diversiones de salón, reconoce su irresponsabilidad: «Nosotros, la joven nobleza francesa, sin nostalgia del pasado y sin inquietud por el porvenir, marchábamos alegremente por una alfombra de flores que nos ocultaba un abismo».

Ese abismo tenía forma de guillotina, pero antes de que muchos de aquellos aristócratas pasasen por ella, había segado el cuello de miles de sacerdotes, religiosos y católicos de a pie que habían sido objeto de mofa y befa en sus tertulias.

Nueve ideólogos

Calvo señala nueve principales ideólogos que prepararon mentalmente a la sociedad francesa para aplaudir o tolerar el Terror.

-Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1775), en cuyas Cartas persas los protagonistas que dan voz a las ideas del autor se burlan de los dogmas y las prescripciones morales de la religión positiva. Como de la Santísima Trinidad, pues acusan al Papa de ser «un mago que hace creer que tres no son más que uno».

-Benard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), un poeta enemigo de las verdades sobrenaturales («no existe ninguna de esas verdades que no pueda ser destruida por completo mediante razonamientos metafísicos»), naturalista («el hombre ha nacido para caminar siempre, sin llegar a ninguna parte») y hedonista (el verdadero bien consiste en «gozar tranquilamente del presente y continuar su goce hasta el fin»).

-François-Marie Arouet, Voltaire (1694-1778), divulgador de Locke, protegido de Federico II, el más explícitamente blasfemo: «Jesucristo necesitó doce apóstoles para propagar el cristianismo. Yo voy a demostrar que basta uno solo para destruirlo«.

-Denis Diderot (1713-1784), quien fluctuó entre el deísmo y el ateísmo, e incluso el panteísmo. El objetivo de su inquina es, sin embargo, invariable: las iglesias católicas. «Los hombres han expulsado de entre ellos la divinidad, la han relegado dentro de un santuario; los muros de un templo limitan su vista; ella no existe más allá de esto. ¡Insensatos! Destruid esos recintos que estrechan vuestras ideas, ensanchad a Dios. Vedlo en todas partes donde Él está o, si no, decid que no existe».

-Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) fue más reservado en sus manifestaciones públicas, pero en su correspondencia con Voltaire y Federico II de Prusia sí dejó muestras, con «claridad y crudeza», de sus sentimientos antirreligiosos, heredados filosóficamente del sensismo de Locke.

-Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) encarna un materialismo absoluto. No ataca directamente la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, se limita a considerarlas creencias periclitadas que ni tiene en cuenta. Su naturalismo contradice la ley moral: «No somos más criminales por seguir el impulso de los movimientos primitivos que nos gobiernan que el Nilo por sus inundaciones o el mar por sus estragos». Federico II le acogió como académico y lector real hasta su muerte.

-Paul Henri Thiry D’Holbach (1723-1789), alemán de nacimiento y afincado en Francia, publicó en 1776 El cristianismo desvelado, considerándolo responsable de todos los males de la humanidad. Las religiones positivas son «supersticiones, prejuicios e intolerancia«, y la teología y la religión «son la verdadera fuente de los males que afligen a la tierra, de los errores que la ciegan, de los vicios que la atormentan, de los gobiernos que la oprimen». La «religión de la naturaleza» que proclama «solo se podrá implantar después de haber extirpado las raíces del árbol emponzoñado que desde hace tantos siglos oscurece el universo con su sombra».

-Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) era hijo del primer médico de la reina y muy rico, lo que le granjeaba la entrada en todos los salones de la aristocracia. Tenía el peculiar concepto de tolerancia de la Ilustración: «Hay casos en los que la tolerancia puede llegar a ser funesta para la nación cuando tolera una religión intolerante, como es el caso por antonomasia de la católica». Seguidor de Locke y amparado por Federico II (doble patrón común a todos estos ideólogos), es materialista y determinista: «Si el universo físico está sometido a las leyes del movimiento, el universo moral lo está a las del interés. La necesidad y el interés son los principios de toda sociabilidad».

-Jean Jacques Rousseau (1712-1778) escribió con una «vena sentimental e irracional» menos agresiva y más grata a oyentes o lectores a quienes la agresividad de los anteriores podía alertar. Personalmente le retrata el comportamiento con los cinco hijos que tuvo con Teresa Lavasseur: se desentendió de ellos y se los arrebató a su madre, y según iban naciendo los iba llevando al hospicio. Logró, sin embargo, un aura de santón con su cristianismo secularizado y naturalizado, que convenció incluso a la reina María Antonieta. Pero su visión religiosa -dentro de las abundantes contradicciones de su obra- es la misma que la de sus compañeros de escuela: propugnaba «una religión común a todos los pueblos» distinta a la cristiana. «En cuanto a este mundo, ¿es eterno o creado? ¿Hay un principio eterno e las cosas? ¿Hay dos o muchos? Ni lo sé ni me importa«.

La guillotina

Ninguno de estos nueve ideólogos llegó a ver la Revolución Francesa. Es posible que muchos, como le pasó a tantos revolucionarios, hubiesen muerto en la guillotina, porque llegó un momento en el que el odio entre facciones ya no reparaba en los servicios prestados. Lo que deja claro Gabriel Calvo Zarraute en Verdades y mitos de la Iglesia católica es que la «gran ligereza y frivolidad mundana» de aristócratas y burgueses durante todo el siglo XVIII dio carta de naturaleza a estas ideas. El resto ya fue solo extraer las consecuencias.

Artículos Relacionados:

[related_posts]